当我们提到“编程”,常常联想到的是冷静的逻辑、复杂的算法、闪烁的终端命令行。

但你是否意识到——

编程,也是一种“语言”,一种讲述故事、表达思想、创造世界的方式。

而在代码的背后,人文素养正在悄然塑造着编程的深度与温度。

编程不只是技术,它也是艺术

就像文学用语言构建世界,音乐用音符传达情感,

编程,也是在用“代码”建构一个虚拟但真实可用的世界。

-

一段优雅的代码,像一首精巧的诗。

-

一个简洁的架构,像一座结构分明的建筑。

-

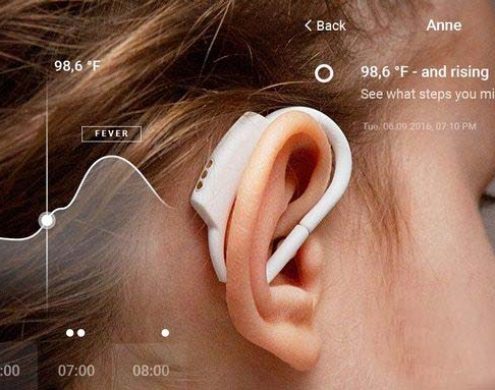

一个具有人性关怀的交互界面,像一次体贴的对话。

技术是手段,人文是灵魂。

人文素养如何赋能程序员?

1. 提升设计的深度与洞察力

人文素养带来的同理心,让我们不止停留在“功能完成”,而是更关注:

-

用户是谁?

-

他们的行为习惯、文化背景、使用情境是什么?

-

如何让系统更包容、更可理解?

好的程序员,不只写出“跑得动”的系统,更能构建“用得好、用得懂”的系统。

2. 激发表达力与创造力

技术解决问题,但人文关心意义。

-

你在编写一个笔记应用,也许是在帮助人们记录生活。

-

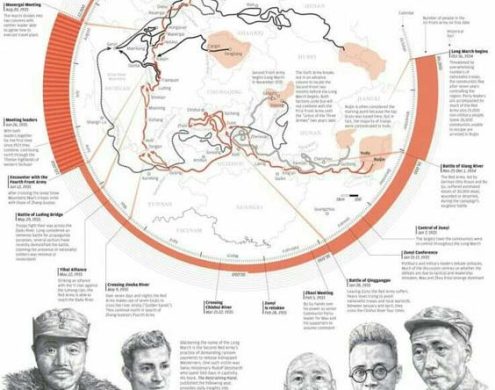

你在设计一个算法,也许在决定一个社会分配机制的公平性。

-

你开发一个AI对话工具,也许正在重塑人类的表达方式。

人文素养帮助程序员将代码从“解决问题”上升到“传达价值”。

3. 增强判断力与责任感

当AI算法影响招聘、推荐系统决定信息分发、数据系统掌握用户隐私……

程序员就不再只是技术人员,而是社会规则的缔造者之一。

人文素养促使我们思考:

-

技术是否在强化偏见?

-

是否有人被技术排除在外?

-

是否有更公平、温和、有尊严的替代方案?

有能力编写技术的人,更要有人文意识去思考“应该写什么”。

4. 让代码回归人的尺度

技术容易走向极致:极致的效率、极致的逻辑、极致的优化。

但人类社会的节奏并不是“最优解”,而是“平衡”、“多样”、“不完美”的共存。

人文素养提醒我们:

-

代码服务的是“人”,不是“完美逻辑”

-

系统设计要考虑误操作、理解差异、文化包容

-

开发节奏也应尊重人的身心边界

编程的未来,是技术与人文的共同写作

-

工业时代需要工程师;

-

数字时代,需要**“既懂技术,又有人文关怀的创造者”**。

教育者在培养新一代程序员时,应当补上一课:

写好代码,也要读好书、懂社会、知人性。

写在最后

人文素养,不是程序员的“附属品”,而是让技术有方向、有温度、有意义的“内核”。

未来的优秀开发者,不只是会用代码构建系统,

更是用技术回应世界、理解他人、赋能生活的桥梁与作者。

微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容